Légitimité fragile, finances contraintes, géopolitique opportuniste

Introduction

En quelques jours d’octobre, la dynamique est passée de la rue aux institutions. La jeunesse a donné l’impulsion, l’appareil d’État a repris l’agenda. Un colonel a prêté serment devant la Haute Cour constitutionnelle. Un Premier ministre civil a été nommé. L’Union africaine a suspendu Madagascar et l’Organisation des Nations unies a condamné un changement anticonstitutionnel. La normalisation avance, la réforme recule. La vérité politique se lira désormais dans trois registres concrets. La légitimité. La caisse publique. Le quotidien de l’eau et de l’électricité.

Les faits solides qui encadrent le moment

Le 17 octobre, le colonel Michaël Randrianirina a été investi président à Antananarivo par la Haute Cour constitutionnelle. Cette investiture intervient après des semaines de mobilisation de jeunes sur l’eau et l’électricité et après le basculement d’unités d’élite. L’Union africaine a suspendu Madagascar le 15 octobre. Le 16 octobre, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies a condamné un changement anticonstitutionnel et appelé au retour à l’ordre constitutionnel. Le 20 octobre, Herintsalama Rajaonarivelo a été nommé Premier ministre. Dans l’opinion, l’ex-filtration d’Andry Rajoelina par un aéronef militaire français a ravivé le procès en perte d’influence de Paris. Ces éléments dessinent une transition sous examen international et sous pression intérieure.

La jeunesse, d’une force sociale à une apprentie en politique

La génération qui a rempli la place publique n’a pas disparu. Elle change de terrain. Elle passe de l’émotion à l’écriture. La Charte en préparation condense des valeurs :

- Dignité,

- Accès à l’eau,

- Accès à l’électricité,

- Refus de la corruption.

Ce texte n’offre pas le pouvoir. Il peut donner la légitimité s’il agrège au-delà du noyau militant des partenaires sociaux, des communes, des syndicats, des petites entreprises et la diaspora. La deuxième vague n’est pas un raz de marée. C’est un chantier. Elle se mesurera à 3 et 6 mois.

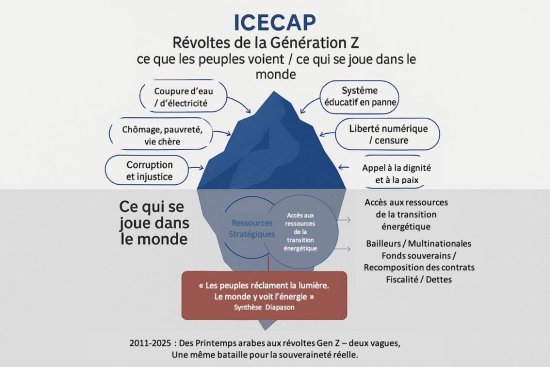

Le stade 4. Normaliser sans réformer

La séquence qui s’ouvre recompose le sommet sans modifier les ressorts. On rassure les appareils. On reconduit des profils qui connaissent les codes. On parle d’ordre plutôt que de transformation. Les centres de gravité restent concentrés dans l’énergie, les télécoms, la finance et la santé. L’effet immédiat est une stabilisation des procédures. L’effet différé est un décalage avec la demande sociale qui a mis la jeunesse en mouvement. Le risque est clair. Une normalisation qui fige les dépendances structurelles.

La règle et le réel. Une présidentielle en 60 jours sans garantie de qualité

La Constitution prévoit selon l’article 53, après la constatation de vacance par la Haute Cour constitutionnelle, une élection présidentielle dans un délai de 30 à 60 jours. La lettre est claire. La faisabilité l’est moins. Les défauts récurrents des fichiers, des contentieux, de la logistique et de l’éducation civique ne se corrigent pas en quelques semaines. Tenir la date sans garanties de qualité reviendrait à rechercher une légitimité en surface. Le bon chemin consiste à reconnaître l’écart entre le texte et la capacité opérationnelle, puis à bâtir une trajectoire négociée qui protège le droit et la confiance.

Le verrou budgétaire. Pourquoi la longue transition est hors de portée

La transition a un coût. L’État dispose d’une marge étroite. Le secteur électrique concentre la contrainte. Les analyses des institutions financières décrivent une compagnie publique d’eau et d’électricité à faible rendement, avec pertes techniques et commerciales élevées, tarifs en dessous des coûts et un accès encore limité au réseau [1]. Ces facteurs créent un fardeau quasi budgétaire qui évince les dépenses sociales. Sans gains visibles et sans transparence sur l’exécution, une transition de 18 à 24 mois dégraderait l’adhésion sociale. Les partenaires appellent à des réformes ciblées et à un redressement crédible.

La corruption perçue et l’opacité. La confiance perdue coûte plus cher

Les rumeurs de valises, les soupçons sur les circuits de financement politique, les arbitrages non expliqués alimentent une défiance ancienne. Les indicateurs internationaux placent Madagascar dans une zone de forte perception de corruption. Dans un moment de transition, une seule ligne de flottaison existe :

- La transparence.

- Déclarations de patrimoine pour les décideurs.

- Registre public des intérêts.

- Publication des nominations avec critères.

- Registre des contrats et des marchés publics.

- Traçabilité des flux dans l’énergie et dans les achats.

Sans ces garde fous, la normalisation devient un couvercle. Elle n’est pas une refondation.

La géopolitique s’invite. Une place vacante attire les acteurs

La suspension par l’Union africaine et la condamnation par l’Organisation des Nations unies créent un déficit de reconnaissance. La France est perçue à travers l’épisode d’exfiltration. Dans cet interstice, d’autres puissances s’installent. La Russie a multiplié les contacts et les signaux. Des rencontres officielles ont été publiées. La nouvelle présidence communique sur l’ouverture à des partenariats « gagnant-gagnant ».

Ce n’est pas de la bonté. C’est l’intérêt bien compris.

Les places financières de Maurice et de Jersey [2], et leurs administrateurs de fonds, fonctionnent comme des conduits d’investissement. L’architecture d’influence se lit autant dans les communiqués que dans les domiciliations.

Revenir au réel. Eau, électricité, dignité

Le déclencheur de la crise est toujours là. Coupures longues. Pénuries d’eau. Prix qui écrasent les ménages. Les diagnostics existent. Des solutions exigent ciblage et exécution. Trois priorités pour trois mois :

- Premièrement, continuité électrique minimale dans les hôpitaux et les services vitaux avec groupes et carburant sous contrôle.

- Deuxièmement, eau potable sécurisée dans des communes pilotes avec citernes, pompes et distribution surveillée par des comités locaux.

- Troisièmement, contrôle citoyen des achats de carburants et des arriérés, publication mensuelle d’un état d’exécution.

Ces gestes modestes ont un effet politique majeur. Ils montrent un État qui sert.

La deuxième vague de la jeunesse. Le temps des preuves

La fenêtre spectaculaire s’est refermée.

La seconde vague se gagnera sur des preuves. 3 à 6 mois pour transformer une Charte en contrat civique.

Méthode simple :

- Une coalition eau et électricité par districts, avec maires, syndicats, techniciens, petites entreprises et diaspora.

- Un tableau de bord hebdomadaire accessible sur mobile basique.

- Une équipe juridique qui traite en amont les failles contentieuses et logistiques avant toute convocation électorale.

- Un canal de proposition avec l’exécutif sur trois chantiers (Eau, électricité, achats publics).

L’objectif n’est pas la pureté. L’objectif est l’efficacité visible.

Dix gestes de crédibilité maintenant

- Publier les patrimoines des membres de l’exécutif et des dirigeants d’entreprises publiques.

- Rendre publiques les nominations et les critères de sélection.

- Ouvrir un registre des contrats et des marchés avec clauses de performance et échéances.

- Fixer des objectifs mensuels eau et électricité par district. Afficher les résultats et expliquer les écarts.

- Installer un comité citoyen d’audit des achats de carburants et de l’apurement des arriérés.

- Protéger les lanceurs d’alerte et garantir l’accès à l’information.

- Créer un guichet d’urgence pour les petites entreprises critiques pour l’eau et l’énergie.

- Mobiliser la diaspora technique sur les réseaux et le comptage en appui aux communes.

- Établir une feuille de route électorale réaliste et concertée avant toute date légale.

- Nommer un médiateur indépendant pour documenter les violences et organiser les réparations.

Scénario sans sursaut

Sans inflexion et sans preuves tangibles, Madagascar peut entrer dans 12 à 24 mois de non-construction. Le risque est alors une crise majeure à l’horizon de 10 à 15 ans.

L’investissement se replie. Les compétences s’échappent. La société se fragmente. Les pénuries deviennent structurelles.

La sortie passe par des preuves de service public au temps court, puis par une réforme de la dépendance structurelle au temps moyen.

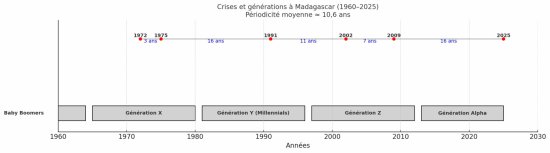

1972 en miroir – Le cycle sans refondation

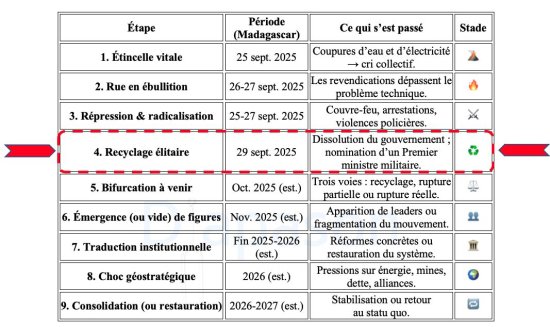

L’année 1972 hante la mémoire nationale. Une jeunesse étudiante galvanisée, des cortèges massifs, une répression meurtrière, puis la chute de l’ordre ancien. Le président Tsiranana cède, le général Ramanantsoa prend la main, un référendum entérine une transition et ouvre la voie à une nouvelle République. Pourtant le système profond ne bascule pas. Les centres de pouvoir se recomposent, l’État se recentre autour d’un appareil qui parle de révolution et de modernisation sans déplacer les rapports de force au cœur de la société. C’est le paradoxe des victoires spectaculaires qui n’accouchent pas d’une refondation. Le parallèle avec la séquence actuelle n’est pas un effet de style. La dynamique de rue a fissuré la façade, l’institution militaire a refermé la porte et a repris l’agenda. Si la jeunesse ne s’engage pas en profondeur dans la politique réelle, si elle ne transforme pas son énergie morale en capacité d’alliance, de procédure et d’exécution, alors ce moment deviendra un sursaut de plus dans la chronologie malgache. Un temps fort, puis un reflux. Le pays a déjà connu ces vagues. En 1972, en 1991, en 2002, en 2009, chaque crise a renversé des hommes sans déplacer durablement l’architecture du pouvoir. Depuis le premier jour du mouvement de la Génération Z, les étapes étaient lisibles comme un crescendo. L’alerte sociale autour de l’eau et de l’électricité. La massification des cortèges. La répression qui transforme la revendication en cause morale. La délégitimation accélérée du pouvoir. L’entrée des appareils. La bascule d’unités d’élite. La recherche d’une issue par le haut. La nomination qui rassure l’ordre plus qu’elle ne répond à la demande. Enfin la normalisation sans réforme. Ce script n’est pas une fatalité. Il indique le prix à payer pour sortir du cycle. Passer du cri à la fabrique des règles. Apprendre la grammaire du pouvoir. Sinon, 1972 restera le miroir de 2025.

Différente parce que connectée et instruite (connaissance plus internationale), fédératrice par réflexe, cette jeunesse possède une capacité polymorphe d’apprentissage et d’adaptation qui peut encore réserver à la société malgache de réelles surprises.

Sources et traçabilité

- KB Diapason. Articles et dossiers internes sur la séquence 2025 [3] et le cadre ICECAP [4].

- Histoire politique. Randrianja S. et Ellis S., Madagascar A Short History, 2009 [5]. Noiret F., Histoire des missions chrétiennes à Madagascar, 2009 [6].

- Chronologie des crises. Travaux académiques et dossiers de presse sur 1972, 1991, 2002, 2009.

- Énergie et finances publiques. Rapports de référence Banque mondiale [7] et FMI sur la gouvernance du secteur et la charge quasi budgétaire [8].

- Gouvernance et intégrité. Indicateurs et analyses internationales sur la corruption et la transparence [9].

-----

Vos commentaires

Il ne faut pas se gaver d’illusion, si la vraie refondation de la Nation n’a jamais eu lieu, c’est parce que les "tsy maty manota" n’ont pas été appréhendé et mis hors d’état de nuire !

Voilà la réalité depuis 1991, 2002, 2009, 2018...

On est en 2025, espérons que cette fois-ci, l’objectif sera atteint et sans concession. Et sans qu’il y aura de consensus sur la question.